目次

Z世代のSNS事情に迫る:複数アカウント時代を生きる高校生の実態とは

Z世代の約○%が毎日SNSを利用し、そのうち半数以上が複数アカウントを使い分けている。

こうした調査結果が示す通り、いまやSNSの利用形態は「アカウントひとつで完結」する時代ではありません。

1990年代後半から2010年代前半に生まれたZ世代。彼らはデジタルネイティブとして、生まれながらにして高度なSNSリテラシーを身につけています。 企業がこの世代をターゲットにしたマーケティング戦略を立てるうえで、彼らの価値観や行動特性の理解は不可欠です。

本記事では、高校生へのインタビューを通じてZ世代のリアルなSNS活用実態とメディア接触の考え方を深掘りしていきます。

インタビュー対象:神奈川県在住の高校生3名(Zさん、Kさん、Sさん)にご協力いただきました。

SNSは“選び、使い分ける”時代へ

平均6アカウント所持、用途で切り替えるSNSの新常識

Z世代にとって、SNSは単なる「つながりの場」ではありません。自分自身を表現する場であり、必要に応じて使い分けるツールでもあります。

今回話を聞いた高校生3名も、Instagramを中心に複数のアカウントを活用していました。

―主にどんなSNSを使っていますか?

Zさん「TikTok、YouTube、Instagram、LINE、X(旧Twitter)とか…いろいろ使っていますね。見るだけのアカウントや、リア友とだけつながってるアカウントとか、インスタだけで6個アカウント持ってます。」

Kさん「私もそれくらい。インスタは本アカ、裏アカ、さらにその裏、あとはストーリー専用のアカウントもあって、内容によって投稿先を変えてます。」

Sさん「私は“本当に仲のいい9人だけとつながってるアカウント”をメインに使っていて、全員がそのアカウントでやり取りしてる。何でも話せる安心感があります。」

―SNSごとにどう使い分けてますか?

Kさん「TikTokはとりあえず軽く流し見するって感じです。で、“これ気になる”ってなったらYouTubeで深掘りする。“詳しい情報はYouTubeで”みたいな使い方ですね。」

Zさん「インスタは“可愛い女の子を見るアカウント”とか、完全に見る専のやつもあります。あと、写真映えする時だけ本アカを動かす感じ。LINEは連絡手段、YouTubeは趣味とかリラックス用。」

Sさん「“これは人に見られてもOK”なものだけ本アカに載せるようにしてます。何となく、どこに載せるかで“誰に見せたいか”を分けてるかも。」

◆マーケティング視点のポイント

- 複数アカウント所持はZ世代の標準行動。

- 「誰に見せるか」「何を共有するか」でSNSを戦略的に使い分け。

- 広告施策は“表の顔”と“裏の顔”それぞれに響く内容を意識。

SNSのリスクも把握済み:Z世代のリテラシーと防衛意識

SNSの利便性を享受しながらも、Z世代はそのリスクに対して冷静な認識を持っています。

―SNSの危険性を意識するようになったきっかけは?

Kさん:「私は中学生の頃はだいぶ暴れていました(笑)。友達の顔を載せる許可とかも中3くらいからやっと意識し始めて、それまではかなり無頓着でした。でも、後輩ができて自分もSNSに慣れてくると、自分より激しい投稿をしている人を見て『大丈夫かな』と思うようになりました。」

Sさん:「私は中学の時にはインスタグラムを入れていなかったと思います。SNSをやらなかったから、特に問題もなかったですね。」

Zさん:「僕は、ニュースで寿司を舐めていた高校生の件を見て、『やばいな』と思いました。普通のアカウントでも投稿が広まってしまうのを見て、危険性を感じました。」

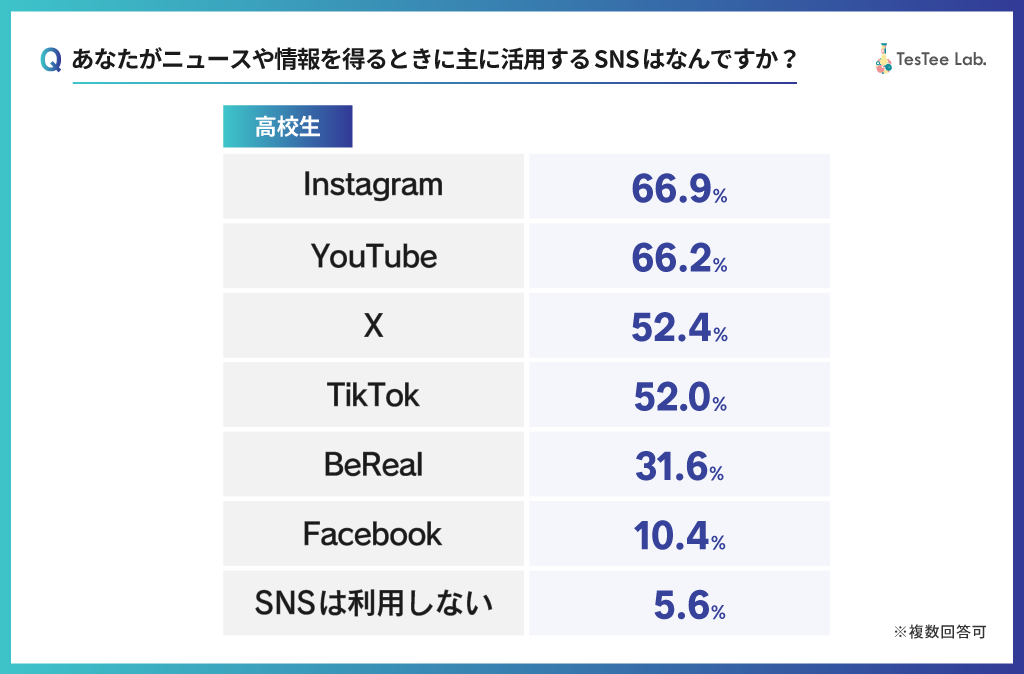

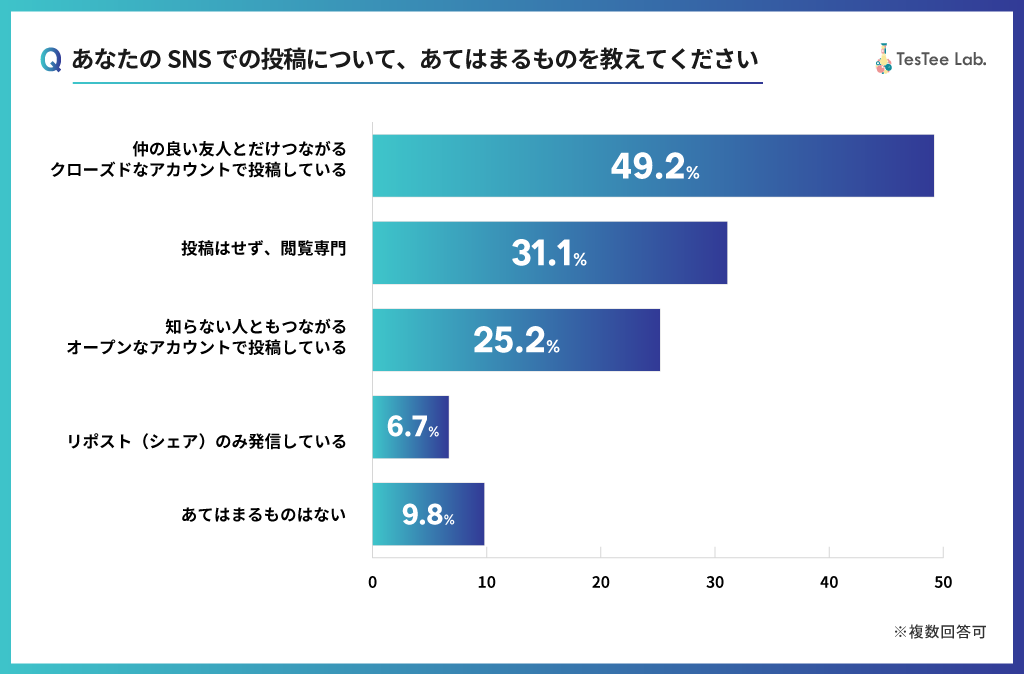

実際に弊社で高校生200人を対象に行った利用調査結果は下記のとおりです。

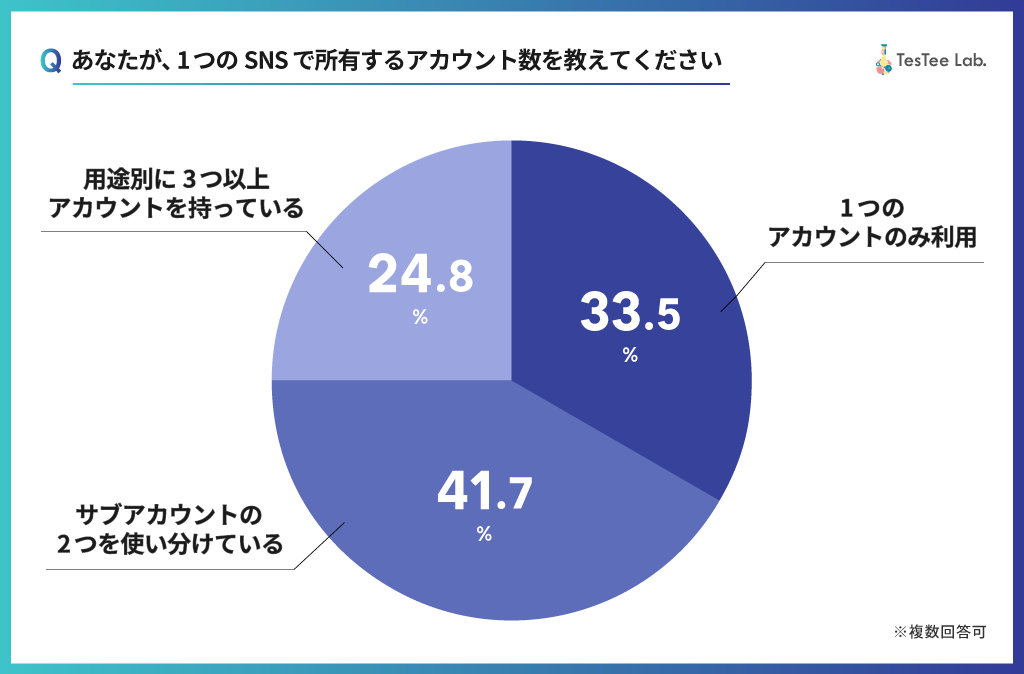

Qあなたが、1つのSNSで所有するアカウント数を教えてください。

複数アカウント保有者が約66%と、アカウントを複数所持して用途に応じて使い分けをしている結果となりました。Z世代は、SNSの仕組みや危険性も理解しつつ、そのリスクヘッジとして、複数アカウントを上手に活用している傾向があるようです。

Z世代が語る情報源の信頼性とメディアの使い分け

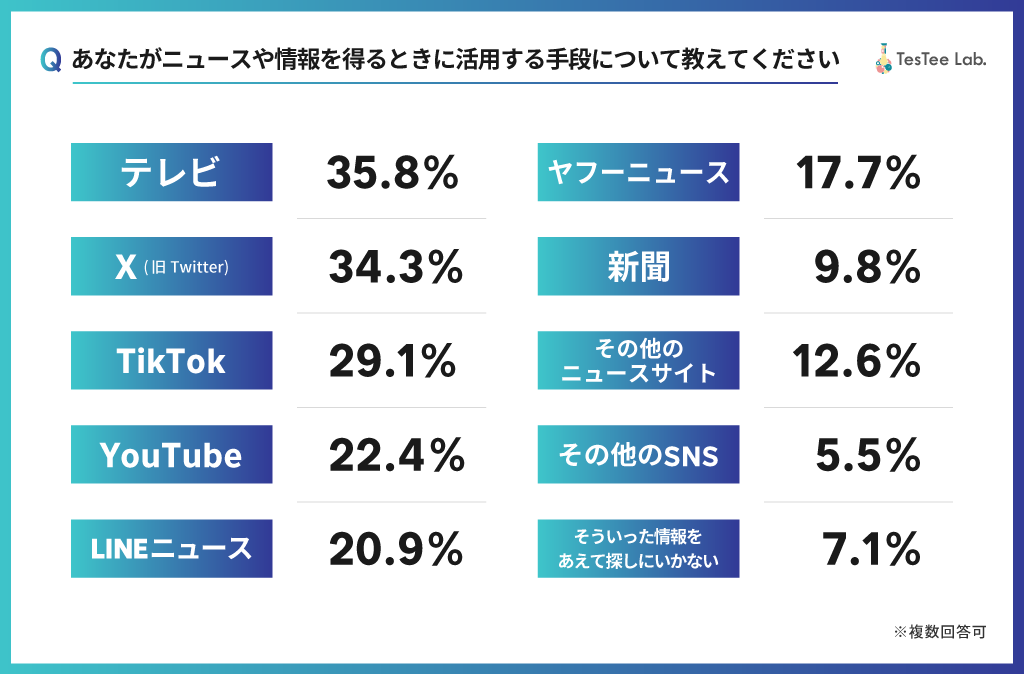

SNSを中心とする情報収集が一般的となったZ世代。

しかし、その中でも“信頼できる情報”と“そうでないもの”の見極めに対する工夫や視点が見えてきました。

―SNSとテレビや新聞といった従来型メディアについて、どう違いを感じている?

Kさん:「私はテレビもたまに見ますけど、友達は見ない子が多くて。テレビの話をしても通じないことが増えました。同級生の中で、テレビの話題を共有できる子は2~3人しかいないですね。」

Sさん:「朝ドラは家で流れてると見るけど、自分から見る番組はないですね。M-1とか紅白は観るけど、芸能人の名前は正直あんまりわからないです。」

Zさん:「僕は朝のニュース番組を流してます。でもエンタメ系の話題はTikTokで知ることが多いです。M-1の優勝者とかも、TikTokで知りました。」

―ニュースはどうやって見ていますか?お気に入りのメディアは?

Zさん:「スマホのGoogleホームに出てくるニュースを、気になったらタップするくらい。特定のニュースアプリは入れていません。」

Sさん:「私はLINEのトップページに出てくるニュースで面白そうなのがあれば見ます。」

Kさん:「私も同じ。でも、調べものしてて有料記事にぶつかると『え~』ってなります。最近はAIで記事を探すようになってますね。」

◆マーケティング視点のポイント

- Z世代は「自ら探しに行く情報」よりも「自然に流れてくる情報」に親しんでいる

- アルゴリズムによるレコメンド設計や、SNSのプッシュ型情報提供がカギ

- 意図せず“偶然見つける”ような導線設計=セレンディピティ体験の提供も効果的

- コンテンツ導入時のハードルを下げ、「思わずタップしたくなる」一工夫が重要

『広告』と『コンテンツ』の境界線:Z世代が語る広告との付き合い方

広告に対するZ世代のスタンスは、シンプルながらも洗練されています。

彼らは広告をただの邪魔な存在と捉えるのではなく「価値ある情報」として見極め、必要に応じて活用しています。

―SNSやYouTubeなどで目にする広告について、どのように感じていますか?

Sさん:「YouTubeの広告は、飛ばせない長いやつはちょっと苦手です。でも、無料で見られる仕組みを考えると納得はできます。見る側としても、それで回ってるんだなと思えば受け入れられる部分もありますね。」

Zさん:「インスタの広告は、内容によっては『これ広告だったんだ』って気づかないくらい馴染んでます。興味のあるジャンルが出てくることも多いので、気になったら普通にチェックします。」

Kさん:「私は、何回も見かける広告に自然と馴染んでしまって、実際に街で見かけた時に『あ、知ってる』ってなって買っちゃったことあります。美容系の商品とかはそういう流れで購入することが多いですね。」

―テレビCMについてはどうですか?

Sさん:「テレビCMは印象に残るものが多いです。特にユニークなやつとか、インパクトのあるものは“作品”として見てしまうというか。制作側の意図とか、工夫に目がいって楽しめることが多いです。」

新しい趣味との出会い方:Z世代の興味関心が生まれる瞬間

アルゴリズムが提示する「偶然の出会い」から、Z世代の新しい世界が広がっています。

受動的に流れてくるコンテンツの中で彼らは自分にフィットするものを選び取り、深堀りしていく姿勢を持っています。

―新しい趣味や興味を持つようになったきっかけについて教えてください。

Kさん:「私はアカウントを分けて使っていて、片方をバンドやドラムの情報収集用にしています。そうすると、関連動画やレコメンドがどんどん出てきて、曲選びにも役立ちます。」

Zさん:「TikTokで面白い動画を見たのがきっかけで、ダンスに興味を持ったことがあります。ほんとに“偶然の出会い”なんですけど、それがきっかけで実際に始めたりします。」

Sさん:「私は勉強系のYouTubeをよく見ます。資格の勉強とか、参考書を買う前にどんな内容か動画で調べるんです。動画の方がわかりやすくて、効率も良いんですよね。」

◆マーケティングポイント

- 興味関心の出発点は“アルゴリズムによるレコメンド”であるケースが多数。

- 情報収集のためにSNSアカウントを使い分けており、目的に応じたコンテンツ接触が行われている。

- 動画コンテンツは趣味・学習問わず、Z世代の新しい行動や関心の起点として機能している。

まとめ

Z世代メディア利用の5つの重要な発見:マーケティング戦略への示唆

1. SNSの複数アカウント活用は当たり前。用途に応じた“使い分け”が鍵

Z世代の多くは1つのプラットフォーム内でも複数のアカウントを保持し、用途に応じて切り替えながら活用しています。表向きのアカウントとプライベートな裏アカウント、あるいは情報収集専用アカウントなど、目的別の運用が一般的です。企業がこの層にリーチする際は、どのアカウントに届けたいのか、ターゲットの使い分けの実態を踏まえたアプローチが重要になります。

2. SNSリテラシーは高水準。リスクを理解した上での選択的利用

中学生の頃の経験や社会的な炎上事例などを通じて、Z世代はSNSのリスクをしっかりと理解しています。無防備な投稿は避け、情報の拡散力や影響を考えながら行動しています。情報モラルの高さを前提としたコミュニケーションが、彼らとの信頼関係を築くうえで欠かせません。

3. 情報は“探す”より“流れてくる”もの。プッシュ型の発信が効果的

Z世代の情報収集スタイルは、SNSやスマホのニュースフィードに“流れてくる”ものから関心を広げる傾向が強く、検索して情報を“探す”という行動は比較的少なめです。企業としては、自然な形で情報が流れるSNS広告や、レコメンデーションに組み込まれる形での情報提供が効果的といえるでしょう。

4. 広告への抵抗感は少なめ。関心軸とマッチすればポジティブに反応

Z世代は、YouTube広告やSNS広告を受け入れつつも、「長すぎる広告」「強制視聴」にはやや否定的。一方で、自分の関心に合致した広告や、コンテンツに自然に溶け込む広告には好意的に反応しています。プロモーション施策は、“広告らしさ”を極力薄めた設計がポイントです。

5. 興味・関心はアルゴリズムとの出会いから生まれる

TikTokやYouTubeなどのレコメンデーション機能によって、自身の関心の外側にあったジャンルや商品と出会い、そこから新しい趣味や購買行動が生まれるケースが多数。Z世代に向けたマーケティング施策では、意図的な“偶然の発見”を演出する設計が求められます。

テスティーの定性調査

弊社では、中学生や高校生などZ世代のインタビュー実績が多数ございます。彼らの「生の声」を聞くことで定量調査だけでは見えなかったインサイトを発見できます。商品開発やコミュニケーション戦略のヒントになる調査としておすすめしております。特に中学生インタビューができる調査会社は少ないため、ぜひ弊社までご相談ください。

※このインタビューは、高校生で創立された学生団体「Brave Hearts」ご協力のもと実施いたしました。

学生団体Brave Hearts (国際日本共創会)について

Brave Heartsは、多文化共生社会の実現を目指し2024年に創立された学生団体で、高校生を中心としたメンバー48名で構成されています。「カラーバリエーションを増やそう」という理念のもと、多様性を活力に変える社会づくりに取り組まれています。

多国籍の団員が所属するからこそ育まれる ”オリジナリティ” の発想で、2つの事業「共育コンサルタント事業」「国際交流事業」を展開中。定期的な国際交流イベントも開催しています。

詳しくは、Brave Heartsの公式ホームページをご覧ください。